电子计算技术研究所(简称“电子所”)创建于1979年5月1日,是从事铁路、轨道交通领域信息科技创新应用的专业研究所和高科技企业。多年来,电子所以智能技术应用创新为驱动,全面服务支撑铁路信息化、智能化主战场,充分发挥骨干、尖兵、平台作用,为持续提升铁路经营管理能力和客货运输组织水平,保障运输生产安全,推动中国铁路和轨道交通信息化、智能化建设与发展作出了积极贡献。

在国铁集团的领导下,电子所紧密跟踪大数据、人工智能、5G、北斗、数字孪生、区块链等新技术发展,积极开展科技攻关和行业服务,承担了全路客运、货运、安全生产、工程建设、运输调度、经营管理、移动装备、网络安全等全业务领域数百个重要信息系统的研发、建设及运维任务,12306、95306等多个铁路互联网资源平台的经营开发工作,以及城市轨道交通信息化、智能化建设。

发展历程

1979年

5月1日,经铁道部批准,铁道部科学研究院电子计算技术研究所正式成立。

1985年

按照铁科院统一部署,试行科研体制改革,成为铁科院5个率先取消科研事业费的单位之一。

20世纪80年代电子所楼

1991年

4月,铁科院计算站划归电子所,担负起支撑全院科研服务、培训教育、技术发展的重任。

1992年

6月,创办《铁路计算机应用》科技期刊。

8月,成立“北京经纬电脑高技术公司”,2001年4月更名为“北京经纬信息技术公司”;后于2018年12月由全民所有制改制为有限责任公司,并更名为“北京经纬信息技术有限公司”。

1996年

5月,根据铁道部部长办公室会议精神,“全路客票发售和预订系统”总体组成立,由铁科院电子所主持。

2002年

4月,随着铁科院转企改制,电子所由事业单位转为企业,形成了客票系统、机电装备和信息服务3个主要业务方向。

2005年

原铁道部TMIS监理站的信息系统监理事业部拓展业务范围,工作重心转移至城市轨道交通领域监理咨询及信息化建设。

2006年

2月,北京铁科华方技术发展有限公司主要业务及相关人员划归电子所,并于2010年9月更名为“中铁科(北京)软件科技有限公司”。

2008年

7月,为适应动车组运用维修保障对信息化技术支撑平台的迫切需要,成立动车信息技术部。

动车组管理信息系统在全路展开应用

2015年

5月,为适应铁路工程建设信息化发展需要,成立BIM及工程建设信息技术部。

2016年

2月,成立铁路大数据研究与应用创新中心(铁路大数据实验室),负责铁路大数据和智能铁路领域顶层设计、技术攻关、平台研发和示范应用。

铁路大数据研究与应用创新中心成立

2018年

3月,按照铁路总公司党组部署,铁科院集团公司完成网络公司、银通公司、原中铁信弘远公司等人员和业务整合,由电子所代表铁科院进行集中统一管理。

2019年

7月,成立铁旅科技有限公司,推动铁路客票业务与客运延伸服务的相互转化。

科技创新

电子所长期致力于铁路和轨道交通信息化、智能化创新研究和应用推广,大力开展智能铁路信息化关键共性技术研究和应用,积极构建覆盖核心技术、关键装备、集成应用与标准规范的系列成果体系和成套解决方案,取得了丰硕的科研成果和荣誉。

积极参与国际标准、国家标准、行业标准的制定,是国铁集团、铁科院集团公司信息标准归口管理单位。

主持参与国家及省部级重大课题千余项。

| 荣获国家、省部级以上科技奖励 | 68项 |

| 国家重点新产品 | 7项 |

| 专利证书共计 | 176项 |

| 计算机软件著作权共计 | 715项 |

| 主持发布各类标准 | 20余项 |

客票及延伸服务

从窗口售票到网络售票,从纸制车票到电子客票,历经几十年科研攻关,不断推动客票及延伸服务技术进步。

1996年

铁路客票发售与预订系统(简称“铁路客票系统”)在沈阳北站开通试用,中国铁路进入计算机售票时代。

2000年

铁路客票系统实现从车站售票系统到地区中心和全国联网售票系统的开发推广,结束了传统卡片硬板客票的历史。

2011年

新一代铁路客票系统启动,12306投入运行,中国铁路进入网络售票时代。

2018年

铁路e卡通在长株潭城际铁路上线试点运行,铁路电子客票在海南环岛高铁试点,标志着火车票“无纸化时代”的到来。

电子所承担着12306售票平台的建设、研发、维护工作,具备旅客出行全过程的智能服务技术体系;通过票务、互联网、基础创新、系统及安全管理、出行服务、经营开发、收益管理、中铁银通支付等技术,践行“互联网+出行”理念,打造线上线下一体化票务平台和网络化出行服务平台,逐步构建起铁路客运业务生态圈。

客运管理及旅客服务

1999年

ZT100型铁路专用制票机通过铁道部技术鉴定,统一了铁路客票制票行业标准。

2012年

铁路售检票产品国产化,开始全面参与客服系统建设。

围绕客运车站智能化发展,以客站旅客服务与生产管控平台为基础核心平台,构建了覆盖“人员—列车—设备—环境—作业”的智能客站信息物理系统(CPS),形成网络信息空间与车站物理空间的深度融合和实时交互,为精准旅客服务、高效生产组织、可靠安全保障、绿色节能环保提供技术赋能。

货运服务

2018年

货运票据电子化在全路正式实施,铁路货运进入“电子货票”时代。

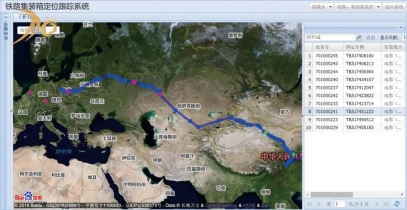

聚焦铁路货运信息化,专注于货运营销、安全生产、多式联运和现代物流等领域,运用人工智能、物联网、区块链等新兴数字化技术为铁路货运赋能。打造95306 货运业务受理交付全程一站式服务体系,打通国际联运的信息通道,助力多式联运信息互联互通,推进智能场站建设,构建货运场站物联网生态体系。

工程建设

综合运用GIS、北斗、物联网等关键技术,构建BIM+GIS铁路工程管理平台,实现了铁路工程建设行业多项目、多专业、全要素的统筹管理,初步形成铁路智能建造的框架体系,提升了铁路建设行业信息化水平,促进了建设管理体系和模式的创新,打造了开放共享的全生命周期产业链数字生态,实现了铁路工程设计、建造、运维全生命周期信息传递和共享。

经营管理

2019年

计划统计系统打通铁路运输完整数据价值链,提升了铁路企业科学决策水平。

2020年

自主研发的国铁采购平台上线运行,财务共享服务平台在铁路落地,人力资源管理系统升级为集中的一体化工作平台,为铁路的经营管理改革和创新发展奠定基础。

紧密围绕铁路企业经营管理需求,在铁路企业人、财、物、协同办公、决策支持等管理信息化领域研发应用了一批具有自主知识产权的系统和平台产品,积极推进各级铁路企业管理运营规范化、现代化、智能化发展,为全路提供企业资源管理和宏观决策的信息化支持。

安全监测

利用遥感卫星、无人机、云计算、物联网、大数据等技术,开展铁路安全智能监控应用,构建了融合多种新技术的“大防灾”智能监控体系,由行车安全、灾害监测、周界入侵等信息系统组成铁路安全保障体系,逐步完善对铁路运行安全的常态化监控和分析预警。

移动装备

面向铁路机辆、行车安全监控、货运计量检测监控等信息化领域,推动动车组和机车车辆智能运维信息化,利用工业互联网技术大幅提升了机车车辆智能行车安全监控能力,实现了和故障预测与健康管理(PHM)应用的融合创新。

工电供一体化

面向铁路工务、电务、供电、安监和铁路公安等专业,开展周边环境智能监控、作业管理信息化平台及大数据分析等关键技术攻关、标准编制、产品研发、应用推广、技术支持及运行维护等工作,研制构建统一的基础设施智能运维平台,推广全路工务安全生产管理信息系统、工电供一体化智能运维系统的应用。

运输调度

面向“客运提质、货运增量”的全路运输核心业务,发挥调度协同、车站组织的一体化指挥作用,应用智能化技术手段,实时掌控车、机、工、电、辆的状态信息,实现运输调度的生产管理、态势感知、趋势预测、辅助决策、应急指挥、动态追踪、统计分析等“智能综合调度”体系。利用体系研发的系统已在“浩吉铁路”实现全面应用,起到了积极示范效果;同时打造的新一代编组站综合自动化系统为保障铁路运输组织和安全生产,构建 “局站、管控、运维” 一体化运输调度新模式奠定了坚实基础。

电子支付

承担着国铁集团本级客、货运电子支付业务,负责日常对账、结算、偏差及投诉处理、资金上缴等业务,负责全路统一电子支付平台的研发和运维,广泛接入多家银行及金融机构,依托电子支付平台打造铁路金融服务生态体系。

大数据与人工智能

自主研发完成铁路数据服务平台,通过第三方权威测评并在武清主数据中心部署,基于平台持续汇集内外部数据并构建大数据资产湖,按照平台+应用的模式联合专业部门共同开展铁路大数据应用示范。规划了涵盖智能建造、智能装备、智能运营等板块的智能高铁体系架构,编制完成智能高铁1.0体系架构技术要求,持续推进AI、5G、区块链等新型基础设施构建关键技术研究。

北斗应用

完成铁路北斗应用平台研发,为北斗卫星导航系统在铁路上的全面应用奠定了基础。深入研究铁路北斗技术、铁路地理信息技术、铁路应急技术,开展铁路通信资源经营开发,拓展电信增值服务业务,打造铁路北斗生态圈。

城市轨道交通

深度参与城市轨道交通信息化建设,从综合交通枢纽信息化整体解决方案,到线路信息化建设、装备和智能运营,为智慧城市创新发展作出贡献。

行业服务

严格落实国铁集团有关信息化项目建设的决策部署,发挥信息技术在铁路运输生产、经营管理中的基础保障和效率提升作用,认真做好降本增效项目的研发、支撑与服务,从平台、接口、协议以及安全测评等方面全力配合铁路局开展相关研发。

信息系统建设运维

持续提升科技开拓创新和技术应用水平,为全行业提供信息化、智能化服务。

铁路信息化、智能化系统、平台、装备、工程及服务项目,全面覆盖国铁集团、18个铁路局集团公司和客专公司;

城轨信息化建设项目,覆盖北京、天津、上海、南京、深圳等全国 21个城市;

海外铁路信息化建设项目,拓展至俄罗斯、马来西亚、斯里兰卡、肯尼亚等多个国家和地区。

网络安全评测

长期致力于网络安全研究,承担了中国铁路网络安全技术中心职能,拥有国家铁路行业唯一的信息安全等级保护测评资质,是国家网络与信息安全信息通报技术支持单位,为铁路运输生产提供了网络安全技术保障。

联调联试

依托高速铁路系统试验国家工程实验室,建立了一整套完善的检测体系,具备高速铁路、城际铁路、客货共线铁路各种工况下的检测能力。

目前已完成国内 140 余条(段)线路测试工作,以及沙特麦加轻轨、肯尼亚蒙内铁路、内马铁路测试工作。

产业化发展

为加速规模化、集约化发展,打造国内领先的轨道交通信息科技产业平台,电子所不断调整完善产业化布局。

铁路客运服务专用设备系列产品体系

围绕铁路客运服务专用设备领域,建立了覆盖产品设计、研发测试、生产制造和售后运维的铁路机电产品产业化能力,形成了自动售票、自动检票、站车补票、窗口制票、移动验票等全品类、系列化产品体系。

旅客服务装备苏州制造基地

创新平台建设

围绕高速铁路、智能铁路、城市轨道交通相关系统的科研开发、测试评估、模拟展示、仿真试验,建设高速铁路系统试验国家工程实验室-客运服务实验室、行车安全监控和应急平台,城市轨道交通系统测试国家工程实验室-客运服务系统实验室、安全监控与应急系统实验室,综合交通大数据应用技术国家工程实验室,极大支撑了电子所的科技创新和业务发展,有效提升了科技成果转化能力。

高速铁路系统试验国家工程实验室-客运服务实验室

安全监控与应急系统实验室

人才培养

实施人才强所战略,以能力建设为主导,以优化人才结构为主线,以高层次人才队伍建设为重点,以继续教育作为科技队伍知识更新、科技水平和创新能力不断提高的重要途径,依托重大科技攻关项目,培养一流人才队伍。

国家万人计划领军人才1人;詹天佑铁道科技成就奖1人;詹天佑铁道科技贡献奖1人;获得“铁路专业技术带头人”称号4人;获得“铁道部中青年突出贡献专家”称号2人;铁路总公司百千万人才领军人物3人;铁路总公司百千万人才专业带头人5人;铁路总公司百千万人才拔尖人才6人;茅以升铁道成就奖1人;茅以升铁道科技奖6人。

明星团队

铁路12306客票系统团队

秉承“创新、勤奋、严谨、和谐”的客票精神,坚持践行“人民铁路为人民”的宗旨,以旅客需求作为技术创新最大原动力,持续开展科研攻关,完成了全面电子客票、车票候补、12306风控系统等工作,保障铁路客票发售工作,提升旅客购票及出行体验。

铁路智能客站系统研发与建设团队

研发的智能客站系统在京张高铁和京雄城际进行了工程化实施,为旅客提供刷脸进站、无感出站、智能问询等智能出行服务,实现客运站车间一体化协同作业,提高客运工作效率和应急处置能力,改善旅客出行体验。

知名专家

马钧培

曾任电子所所长、研究员、原铁道部信息办主任,长期从事铁路信息化科研、工程和管理实践,主持“铁路客票发售和预订系统”等十余项国家和铁路重大科技攻关和信息工程项目。

刘春煌

曾任铁科院集团公司首席研究员,长期从事交通信息工程与控制、交通运输规划与管理领域计算机应用技术研究,在铁路信息化建设多个领域持续进行了开创性的研究工作。

朱建生

电子所所长、研究员、博士生导师,长期从事铁路客票系统及12306、铁路旅客服务系统及智能车站、大数据及智能铁路等领域的科研开发、重大工程建设与系统运维。

单杏花

党的十九大代表,荣获新中国成立70周年“最美奋斗者”称号,铁科院集团公司首席研究员、12306技术部主任,长期从事铁路客票销售、客运营销决辅助策、客运收益管理、旅客服务等领域理论研究、信息系统研发和重大工程建设。

李平

铁科院集团公司首席研究员,博士生导师,长期从事铁路智能运输、大数据应用、信息化规划与信息共享、行车安全与应急等领域前瞻性研究、开发和重大工程。

万里征程风正劲,千钧重任再扬帆。

不忘初心、牢记使命。电子所将继续聚焦“交通强国、铁路先行”,充分发挥中国铁路信息化骨干、尖兵、平台作用,持续推动铁路信息化板块高质量发展,为智能铁路建设提供坚实技术支撑。