铁科院(深圳)研究设计院有限公司(简称“深圳院”)成立于1992年4月,是铁科院集团公司在华南地区的平台和窗口。深圳院率先把岩土工程、爆破工程和桥梁隧道工程等优势专业引进深圳市场,并拓展了岩土工程、爆破工程、桥隧工程、道路工程、轨道交通工程等方面的设计、咨询、监理、试验检测和科研工作,先后完成了多项在国内工程界具有重大影响的开拓性技术工作,获得国家级优质奖10余项,省、部级优质奖30余项,为深圳特区的建设和发展作出了重要贡献。目前拥有设计、监理、施工、检测类资质10余项;获得了实验室认可、检验机构认可证书(CNAS)和计量认证证书(CMA);通过了质量、环境、职业健康和安全管理三体系认证;建立了完善的硕、博研究生培养机制。

历经20多年的发展,深圳院现已成为集科研开发、项目管理、设计咨询、试验检验、专项施工及人才培养为一体的国家高新技术企业。

发展历程

“深圳是改革开放后党和人民一手缔造的崭新城市,是中国特色社会主义在一张白纸上的精彩演绎。”习近平总书记在今年10月举行的深圳经济特区建立40周年庆祝大会上作重要讲话时指出。深圳用40年的时间,从不为人知的小渔村发展成为中国特色社会主义先行示范区、粤港澳大湾区核心引擎之一。

铁科院集团公司顺应改革开放大潮,依托深厚的专业积淀,在深圳开启了艰苦创业、创新发展的历程,深度参与了深圳建设,在深圳机场、地铁等基础设施方面解决了大量工程技术难题。特别是1989年,深圳机场一期站坪和停机坪开始建设时,在周镜院士的指导下,在国内首次提出采用排水固结法处理停机坪和站坪。研究成果被排水固结工程广泛采用,大部分技术方法和经验被编入深圳市地基处理规程(96版)、《地基处理手册》《岩土工程治理手册》。

随着《粤港澳大湾区发展规划纲要》的发布,深圳院积极投身于多条深圳地铁线、深圳机场扩建项目T4航站区、湛江市东海岛产业用地软基处理工程等科研、设计、监理项目,为深圳的建设和发展贡献了铁科力量。

1984年

铁科院在深圳设立分支机构,负责在华南地区的市场开发和业务管理,率先将岩土工程、爆破工程和桥梁隧道工程等优势专业引进深圳市场。

1985年

1月19日,深圳万方实业有限公司成立,为铁科院在深圳地区开展业务奠定了基础。

1991年

铁科院决定在深圳设立分院。

1992年

4月18日,铁科院深圳研究设计院正式成立, 具有独立法人资格。

2003年

3月,铁科院(北京)工程咨询有限公司深圳分公司成立,归口深圳院管理。

2006年

8月8日,深圳院下属深圳市铁科检测工程有限公司成立,并于2017年9月名称变更为铁科院(深圳)检测工程有限公司。

2017年

1月5日,铁科院依托深圳院设立华南代表处,开展市场营销、客户关系建设和维护、服务院属单位等工作。

2018年

12月17日,随着铁科院公司制改制的全面推进,深圳院完成改制,更名为铁科院(深圳)研究设计院有限公司。

业务风采

深圳院推行了以市场为导向,以工程化、产业化为路径,以机制体制创新为保障,以实现经济和社会效益最大化为目标的依院强院战略,酝酿并确定了“巩固基础、开拓创新、搭建平台、转型升级”的深圳院总体发展思路。

勘察设计、监理咨询、试验检测、特种施工是深圳院四大传统优势业务,在珠三角地区完成了许多具有行业影响力的重大工程项目。其中岩土工程设计、工程监理、边坡地质灾害治理等专业引入深圳地区,开创性地承担了行业领军者的角色。与此同时,深圳院充分利用在轨道交通、岩土工程和监测技术等专业领域积累的经验、技术和人才优势,不断强化原始创新和集成创新,在取得创新成果的同时也开拓了新业务、新市场。

勘察设计

深圳院借助铁科院岩土工程学科优势,开展了填海及软基处理、深基坑支护、地质灾害治理等业务。完成了以深圳机场二跑道扩建、厦门新机场、深圳湾为代表的几十项近60平方公里填海设计项目,以深圳福田火车站深基坑工程为代表的深大基坑设计,以及以京珠高速公路边坡加固为代表的地质灾害治理设计等项目。

深圳市福田火车站深基坑设计工程

深圳机场二跑道扩建陆域形成及软基处理工程

2005年,深圳院承担深圳机场飞行区扩建陆域形成及软基处理工程设计项目。深圳院在项目施工过程中,对大面积填海造地及地基处理施工质量控制方法等问题进行了研究,项目无变更,无质量安全事故,质量一次验收通过,投资控制好。深圳机场二跑道于2011年投入使用,场地沉降控制在较小的范围。该项目获深圳市勘察设计一等奖。

监理咨询

依托铁科院的综合技术优势,以高层次专家人才队伍为依托,深圳院监理咨询业务在深圳地区取得了骄人的业绩,开创了多项管理创新探索。监理咨询项目多次获得中国建筑工程鲁班奖、中国土木工程詹天佑大奖、国家优质工程金质奖、全国市政金杯示范奖等国内最高奖项。

多年来深圳院深耕本地市场,参与了深圳地铁一、二、三、四期土建、设备监理,以及一大批深圳重点区域、主要道路的监理咨询工作。同时,深圳院还承担了深圳机场软基处理、深圳市地铁三号线及国道205深圳段改建工程的施工管理咨询、深圳地铁五号线BT工程监理管理等项目的可行性研究、项目管理,为客户提供了预测性、前瞻性、科学性的高端咨询服务。

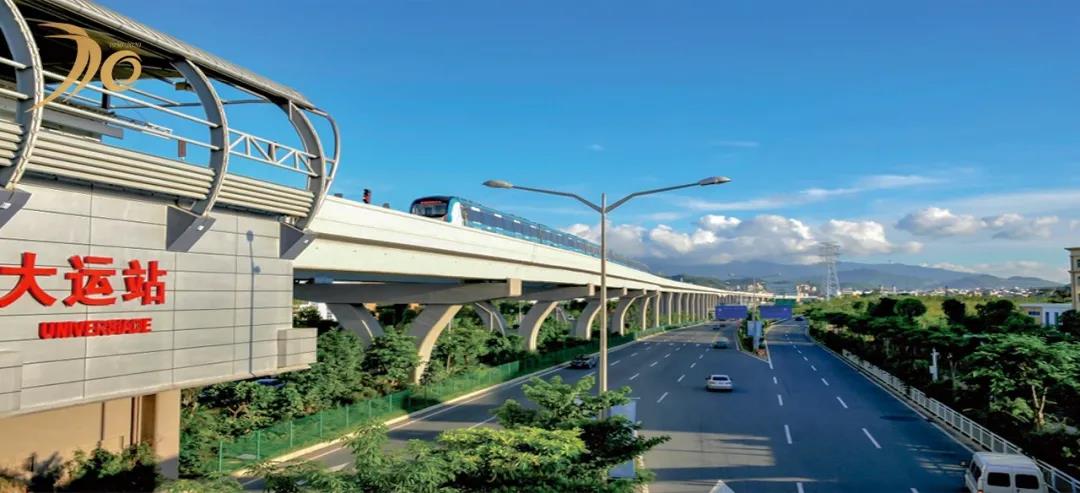

深圳地铁五号线工程项目

其中,深圳地铁五号线BT工程是当时国内最大的城市轨道交通BT工程。深圳院对该模式下建设管理中存在的问题进行了全面深入研究,总结了城市轨道交通BT工程深圳模式,指明了城市轨道交通采用BT模式的关键要素,为我国目前快速城市化进程中的大量基础设施和公用事业的投融资与建设管理拓展了思路。经科技成果鉴定, 该项研究成果填补了国内空白,总体达到国际先进水平。

深圳地铁三号线项目管理

2006年,深圳院承接深圳市地铁三号线及国道205深圳段改造工程施工管理咨询服务项目。该项目采用“小业主、大社会”的建设管理模式,实现了精简业主机构,充分利用和整合各种社会资源,共同完成项目建设任务的目标,是“小业主、大社会”建设管理模式在深圳的首次成功实践。

试验检测

深圳院打造了以光明区总部为核心,以南山区、坪山区、大鹏新区、深汕特别合作区专项实验室为支撑的基地格局,检测及办公总面积约7500平方米,拥有国产和进口仪器设备700余台(套)。主要业务范围包括建筑材料、建筑节能、原位测试、结构评估、工程监测等方面,并与铁科院内单位积极合作,拓展了轨道交通装备销售及运维业务。通过为数千项工程提供优质高效的检验检测和监测服务,在深圳地区树立了“铁科检测”品牌。

原位测试与结构评估

深港西部通道填海及软基处理监测工程

2003年,深圳院承担深港西部通道填海及软基处理工程现场监测任务。该工程是国家“十五”重点建设项目,是第一个内地与香港协作完成的重大基础设施项目。结合工程特点,深圳院监测团队独创了一套沉降速率法的预测方法,成功预测2004年6月中旬可以卸载,该结论取得了深港双方专家组的认可,并据此合理安排了后续的工程建设程序,保证了2007年7月1日在深港西部通道口岸的顺利通车。

特种施工

深圳院在深圳特区、广东省、云南省、湖南省、长江三峡等地承接了数百项工程建设施工项目,以及以深圳湾滨海休闲岸堤填筑工程强夯工程施工为代表的强夯工程、以深圳市公安局指挥中心基坑支护工程为代表的地质灾害治理工程、以云南元磨高速公路滑坡加固工程为代表的结构补强工程等施工项目。主要业务范围包括基坑支护工程、地基处理及基础工程、地质灾害治理工程、铁路工务病害防治工程、结构补强工程和防腐保温工程施工等。

深圳湾滨海休闲岸堤填筑工程强夯工程施工

云南省元绿公路滑坡治理工程

2011年,深圳院承接了云南省元绿公路滑坡治理工程,滑坡总方量约10万方,最大高度约163米,分18级,2003年时为亚洲公路第一高边坡。由于滑坡高陡,施工难度大,采用传统的锚杆(索)框架加固成孔实施困难。深圳院在该项目上创新性地采用自钻式钢锚管框架结合注浆工艺进行滑坡治理,解决了成孔困难及与旁侧未变形高边坡协调的难题,采用轻型支挡工程加固后,加固效果及生态恢复良好,至今一直正常运营。

渝怀线K158+837白马一号隧道进口仰坡危岩体增设防护设施工程

2018年12月,深圳院特种公司承担了渝怀线K158+837白马一号隧道进口仰坡危岩体增设防护设施工程。该项目施工难度大且施工环境艰险,项目部创新出多项施工工艺,如超大危岩体的钢丝绳捆绑技术,凸岩段工字钢平台加长支撑搭设脚手架技术,以及结合现有技术成熟的双锚固段锚索专利技术、斜向预应力钢锚管专利和帘式防护网专利形成多样化的危岩体加固工程技术。该项目得到路局和业主的肯定和表扬,以及各大媒体的关注,被称为“网红超级工程”。

技术交流合作

2010年6月,铁科院与深圳地铁集团公司签订战略合作协议,是进军城市轨道交通领域的一项重要举措。2011年3月,铁科院与深圳市人民政府签署了战略合作协议,以轨道交通领域的国家级创新平台为依托,申请和承担轨道交通领域的重大科技攻关项目, 打造具有公关服务功能、开放型的区域创新体系。深圳院作为归口联络单位积极作为,有效发挥了桥梁和纽带作用。

深圳院整合企业优势资源,坚持自主创新和合作创新相结合,积极探索与浙江大学、深圳市城市公共安全技术研究院等知名高校、科研企事业单位的合作创新模式,拓展了深层次多领域的交流合作,并逐年加大科研资金投入,走出了一条产、学、研一体化的创新发展之路。

创新平台建设

深圳院搭建了科研开发、检验认证、人才培养与学术交流等可持续发展的产业化、工程化技术创新平台,并在铁路工务工程监测、评估、设计、工程治理、传感器研发,轨道交通产品认证,轨道交通基础设施综合检测服务,地质灾害监测评估等方面取得了一系列的创新成果。

科研开发平台

深圳院目前研发平台包括1个从铁科院引进的国家重点实验室和2个深圳市重点实验室,即城市轨道交通系统测试国家工程实验室—移动实验室、深圳地质灾害监控工程实验室和深圳城市轨道交通减振降噪工程实验室。

城市轨道交通系统测试国家工程实验室—移动实验室

与深圳地铁合作的城轨综合检测车

城市轨道交通系统测试国家工程实验室(简称“城轨国家工程实验室”)是经国家发展改革委批复的国家重点实验室,城轨国家工程实验室—移动实验室是城轨国家工程实验室8个系统实验室之一,即城市轨道交通基础设施检测系统,包括城轨综合检测车和地面检测数据分析处理中心。

城轨国家工程实验室—移动实验室作为我国城市轨道交通的第一个移动实验室,主要以突破城市轨道交通基础设施检测设备研制、地面检测数据分析处理中心建设、培养高层次科技创新人才为目标,围绕城市轨道交通系统综合试验、安全评估、养护维修、技术标准体系的制定等方面提供技术支持,并凝聚、培养城市轨道交通领域的高层次技术人才和管理人才,打造高水平的科技创新团队。城轨国家工程实验室—移动实验室建设,将充分利用铁科院和深圳地铁集团各自的优势资源,建成具备城市轨道交通基础设施检测、检测数据分析处理能力,为城市轨道交通装备系统的自主化研究、开发、测试与认证提供创新手段,形成城市轨道交通领域国家科技创新平台。

深圳地质灾害监控工程实验室

轨道交通基础设施在线监测模型展示

经深圳市发展和改革委员会批复的市重点创新平台,总体定位在地质灾害防控、基础设施在线监控及智能感知系统研发的基础研究,以研究成果的工程化和产业化为目标,面向社会,实行一体化服务。实验室主要研究方向为光纤传感等智能感知设备的研发;边坡类地质灾害发生机理及分类分级标准体系;边坡类地质灾害监测预警技术及信息化管理系统;边坡类地质灾害安全评估及防治技术;轨道交通基础设施在线监测、安全评估及整治成套技术。2020年3月4 日,深圳地质灾害监控工程实验室经广东省科学技术厅认定为2019年度广东省边坡地质灾害综合防控工程技术研究中心。

深圳城市轨道交通减振降噪工程实验室

经深圳市发展和改革委员会批复的市重点创新平台, 旨在提升当前城市轨道交通减振降噪技术及装备研制水平,全面开展城市轨道交通减振降噪关键技术攻关,加速研究成果转化,使实验室成为减振降噪领域新技术、新材料、新产品等前沿科技的研发基地与科技人才的培养基地。搭建具有国内先进水平的轨道交通减振降噪工程化平台,即“三中心两平台建设”,具体内容包括城市轨道交通振动噪声预测仿真计算中心;城市轨道交通振动噪声综合检测评估中心;城市轨道交通减振降噪新技术、新材料、新产品研发中心;城市轨道交通减振降噪工程化平台;人才队伍建设平台。

检验认证平台

深圳院检验认证平台主要依托中铁检验认证(深圳)有限公司建立。2016年12月21日,深圳院与中铁检验认证中心、深圳市地铁集团有限公司共同组建了中铁检验认证(深圳)有限公司。主要围绕城市轨道交通产品质量的可靠性、安全性和环保节能等方面,建立城市轨道车站机电设备、线路、路基、桥涵、隧道、轨道、通信、信号、环保节能等方面的试验、测试、验证的技术设施,为城轨产品提供认证及检验检测服务。

人才培养与学术交流平台

研究生硕士学位论文答辩会

深圳院拥有一支具有相关个人执业资质和专业知识的本科生、硕士研究生和博士研究生组成的技术实力较强的人才队伍,涉及建筑、结构、道路、桥梁、隧道、地质岩土、工程测量、给排水、电力、环境工程、工程造价咨询及经济评估等多个专业。

硕、博研究生培养体系

深圳院自2001年开始招收硕士、博士研究生,至今已培养了数十名硕士、博士毕业生。深圳院于2003年12月成立了铁科院博士后流动站深圳院分站,设立交通工程和土木工程两个专业。

拟设城市轨道交通创新技术研究院

功能定位为轨道交通高新技术南方研发中心、轨道交通高端人才教育培训与学术交流中心、轨道交通高新技术产业化基地、轨道交通创新企业孵化基地,旨在打造成为国内针对轨道交通全产业链的国家级高科技创新基地,为实现质量深圳、创新驱动发展的目标提供强有力的支撑。

企业文化建设

深圳院在发展过程中,在深圳这片创业的沃土上播下了“梦想的种子”,初步形成了自己的企业文化。企业精神归纳起来就是团结务实、开拓创新、交流合作、同兴共赢。正是这种精神激励着全体干部职工奋勇拼搏,使深圳院取得了今天的成绩。

深圳院党委在广泛宣传铁科院新时期企业文化内涵的同时,积极开展职业道德和团队精神教育活动,积极宣传铁科院发展动态,增强职工对企业的认同感和荣誉感。深圳院通过支持工会开展健康有益的文体活动,丰富职工的文化生活,增强凝聚力。多年来,深圳院结合实际与特点,坚持采取集中与分散相结合的形式,以项目部为基本活动点, 积极开展日常活动;重大节假日人员相对集中时, 组织职工活动。这些活动进一步促进了深圳院精神文明和企业文化建设。

28年的拓荒跋涉,28年的顽强成长,深圳院如同南国的榕树,在深圳扎根、开花、结果,铸就了深圳院延续传统、适应特区、优势突出、口碑良好的长青基业,在传承和借鉴的基础上,积淀形成了深圳院的特色文化。一个个珍贵的历史瞬间,展现出深圳院那些令人难忘的奋斗足迹、发展成就和精神追求,以期激励全体员工,在新的历史基点上,继续共同抒写创新发展的光辉篇章。