今年是红军长征胜利80周年。80年前,我们的先辈以草鞋为笔写下波澜壮阔的革命史诗,以坚定的步伐谱出气势磅礴的雄伟乐章,他们以大无畏的精神,将长征载入史册。今天我们用“拜访老红军、重温革命史、弘扬长征精神”主题活动纪念伟大长征胜利80周年,以此来传承红色文化,缅怀革命先烈,弘扬长征精神,感恩幸福生活。

历史在千百万人的奋斗中展开壮阔画卷。80年前在中国共产党的领导下,中国工农红军克服重重困难,艰难跋涉两万五千里,终于胜利到达陕北,完成了抗日战争和国共合作的人类壮举。80年过去,时光的齿轮转过了岁月,却抹不掉一代中华优秀儿女用生命热血铸就的长征精神。

岁月流逝,时光变迁。作为一段历史,长征已渐渐远去。长征亲历者正带着他们刻骨铭心的红色记忆一个个离开,但他们所创造的伟大精神,早已融进中华民族的血液。他们是党和国家的财富,是我们的精神力量。我院走访慰问健在的老红军,向老红军表达真诚的敬意;整理撰写老红军简介、收集老红军照片、重读老红军回忆文章,感受他们不变的红军本色,再一次接受人生观和价值观的洗礼。让我们致敬红军英雄,沿着他们开创的足迹,不忘初心、继续前进。

苏华感言:在红军精神引导下,中国人民必将战胜前进道路上的一切艰难险阻。

王伯彦感言:红军精神是中国人民宝贵的精神财富,世代相传!

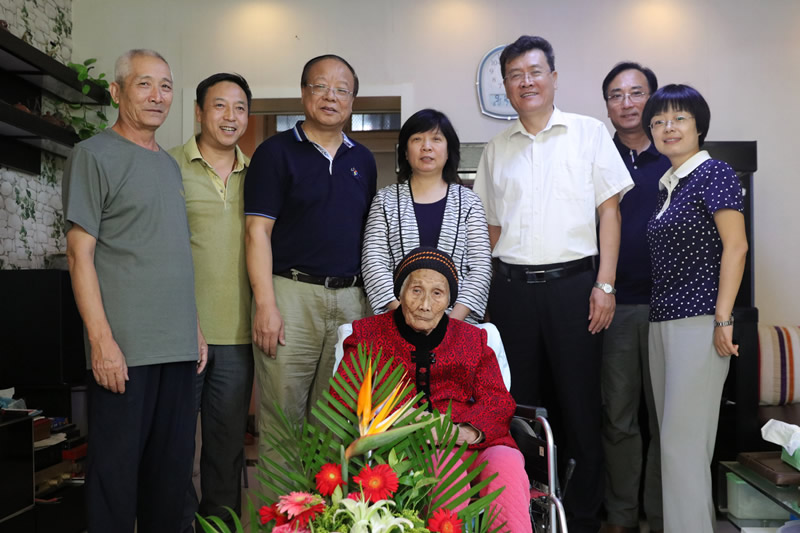

院领导慰问苏华

在纪念红军长征胜利80周年之际,9月27日,院工会主席李守义及离退中心相关工作人员来到医院慰问了我院98岁高龄的老红军苏华。李主席代表院领导班子详细地询问苏老的生活现状和健康状况,为老人送上一份温馨的祝福。

苏华同志简历

苏华(曾用名 白怀琛),男,河北省安新县人1918年11月出生。1937年4月参加革命。1937年9月参加中国共产党。1937年初参加抗日救亡活动,开展“牺盟会”的工作和组建铁路工会,任临汾铁路地区工会主任及党的组织委员。同年12月入中央华北局党训班学习,1938年2月随工友南下西安,参加领导工友与铁路局的斗争,获胜后动员工人去安吴青训班,任指导员。1938年底在延安中央党校学习、工作,任教员、班主任等职。1945年日本投降后去东北,任辽宁省政府干部科长,辽源、清原县委书记,省土改工作团分团长。1949年任沈阳铁路局政治部主任,中长路沈阳分局党委书记。以后历任锦州铁路局党委副书记、政治部主任,兰州铁路局党委副书记、政治部主任、局长,石太线电气化工程指挥部总指挥,郑州铁路局党委书记。1977年任铁道部科学研究院党委书记兼副院长,1983年9月改任顾问。1985年9月离休后,任中国交通运输协会常务理事、中国铁路老战士协会副理事长、中国铁路老战士协会花卉协会会长、铁道部科学研究院老战士协会理事长。现享受中央国家机关部长级待遇。

苏华同志主持铁科院领导工作时期,坚决贯彻执行十一届三中全会以来的路线、方针、政策,拨乱反正,平反了冤、假、错案,解决了许多历史遗留问题,进一步明确了研究院的方向任务,认真执行了以科研为中心,以出成果、出人才为基本任务的指导方针,为铁科院的恢复、整顿和发展作出了重大贡献。

延安, 我的第二故乡

我生于1918年11月,今年已经98岁了。1937年4月,在山西省临汾参加了薄一波同志领导的山西抗日组织“牺牲救国同盟会(简称牺盟会)”。1937年9月加入了中国共产党。

“七·七”事变后,抗日战争全面爆发,为了将工人组织起来,我参与组织和成立了临汾地区铁路工会,担任工会主任。当时工会的主要任务就是将工人组织起来,进行抗日宣传,通过组织听广播,了解最新的抗日消息和全国的抗日形势,把工人中的积极分子输送到党组织中去。

1937年11月,我受党组织的派遣到中共中央华北局党训班学习,聆听了刘少奇同志讲授的统一战线理论和杨尚昆同志讲授的游击战以及林枫同志讲授的党建理论。虽然这次党训班的时间不长,但对我的一生产生了巨大的影响。这也是我第一次比较系统地学习党的理论,而且是聆听党内最高层领导亲自讲授。

由于形势发展非常快,日本鬼子相继占领了山西平遥、介休等地,并且逼近临汾城。根据党组织的安排,我跟随一部分工人群众向西南撤离,最终到达了西安。当时先后有4000多名临汾铁路工人到了西安。党中央得知此事后,非常重视,派中共中央委员、中央职工运动委员会主任张浩同志到西安,领导组织动员这批铁路工人参加抗日工作。我当时配合组织动员了2000多名铁路工人到安吴青训班受训。青训班是八路军办的,由冯文彬、胡乔木同志担任正副主任。为了培训这批铁路工人,专门成立了一个职工大队,张浩任大队长,我任二连指导员。四个月的时间培训了三届学员,结业后分配到了各地,有的去了晋察冀抗日根据地,有的去了延安。解放后,参加过安吴青训班的铁路工人有很多走上了领导岗位,铁道部里就有几个局长是青训班的学员。

延安是革命的圣地,是大家非常向往的地方。“七·七”事变前我就向党组织提出了去延安的申请,但因工作需要没有去成,当安吴青训班里的铁路工人都毕业了以后,于1938年12月,我终于接到了组织调我去延安工作的命令,我的愿望终于实现了。

红军长征胜利到达了延安以后,延安就成了党中央所在地,抗日战争时期它是我党的指挥中枢和战略后方,同时也是国民党围困的重点。党中央、毛主席在这里运筹帷幄,作出了关系中国革命前途命运的一系列重大决策,为夺取全国胜利奠定了坚实基础。抗战八年时间,我在延安这片土地上生活战斗了六年。这六年时间,是我一生中最有纪念意义的时期,是我成长的关键时期。在这六年时间里,我先后在中共中央党校学习,后留校任助教、教员等职。延安成为我的第二个故乡。

延安的生活虽艰苦,但大家的心情很愉快。大家吃的是小米、南瓜、白菜(每周吃一顿馒头,有时有几片肉,这就叫改善生活),穿的是陕北粗布衣服,住的是窑洞,用的是油灯,冬天取暖用的是我们自己烧的碳,连毛主席穿的、吃的和一般干部也差不多。延安上下贯彻的都是一种艰苦奋斗的精神,现在大家提起延安精神,就会联想到艰苦奋斗的精神。我们党是靠艰苦奋斗起家的,我们党和人民的事业是靠艰苦奋斗不断发展壮大的。回顾党的历史,从在上海成立到井冈山斗争,从遵义会议到延安时期,从西柏坡到夺取全国胜利,从新中国成立到改革开放,我们的每一个成就、每一次胜利,都离不开艰苦奋斗。艰苦奋斗是工作作风,也是思想作风,是我们党的优良传统和政治本色,是凝聚党心、民心,激励全党和全体人民为实现国家富强、民族振兴共同奋斗的强大精神力量,这是一条极其宝贵的历史经验。

1941年5月,毛主席在延安干部会议上作了《改造我们的学习》的报告,指出:“中国共产党的二十年,就是马克思列宁主义的普遍真理和中国革命的具体实践结合的二十年”。报告突出地强调了“实事求是”的重要性。当时我们都十分认真地学习毛主席的报告,解放以后又多次重读过毛主席的这篇报告,我深切地感到,正是毛主席的这篇报告,确定了我们党实事求是的思想路线,正是以毛主席为首的党的第一代领导集体,坚持把马克思列宁主义的普遍真理和中国革命具体实践相结合,才夺取了全国胜利,建立了中华人民共和国。以邓小平为首的党的第二代领导集体坚持马克思列宁主义的普遍真理和中国革命具体实践相结合,开辟了一条有中国特色社会主义道路。实践表明,只有解放思想,才能达到实事求是,只有实事求是,才能真正地解放思想。这也是延安精神的核心内容。

在延安工作期间,给我印象最深的是张思德。他是革命队伍中的普通一兵,从战士到班长,再从班长到战士,打过仗、纺过线、烧过碳,一切从人民的利益和党的需要出发,干一行、爱一行、专一行,其高尚品质十分可贵。张思德牺牲后,毛主席亲自参加他的追悼会,不仅亲笔写了挽词,还发表了著名的《为人民服务》的演说。几十年来,“为人民服务” 成为每个党员和要求进步的同志的座右铭,这一光辉的口号也同张思德的名字一起响彻中华大地。

现在把延安精神总结为:坚定正确的政治方向;解放思想、事实求是;全心全意为人民服务;自力更生、艰苦奋斗。我认为总结得十分全面具体。延安精神是中国共产党带领全国人民坚持八年抗战打败日本帝国主义和推翻蒋家王朝的强大思想动力,是中国共产党和中华民族的宝贵精神财富,也是新时期巩固党的执政地位,实践“三个代表”重要思想,全面建设小康社会的力量源泉。

滚滚延河水,巍巍宝塔山,这块西北贫瘠的土地养育了千百万中华优秀儿女。延安是我的第二故乡,我为一生中有六年美好的时光在这里度过感到骄傲和自豪。

王伯彦百岁寿辰

在纪念红军长征胜利80周年之际,恰逢我院老红军王伯彦百岁寿辰。9月12日院党委副书记兼纪委书记么军、工会主席李守义及离退中心相关工作人员到家中慰问,并送上鲜花、生日蛋糕为老人祝寿。么军代表院领导班子关切询问王老的日常生活起居和健康状况,祝愿王老健康长寿、家庭幸福。

王伯彦同志简历

王伯彦(曾用名王云屏),女,河南省伊川县人,1916年9月出生, 1937年1月参加中国共产党。曾参加学生运动,担任过省委交通等工作。1938年春去延安,先在中央局机要科工作,6月入抗日军政大学第四期三大队学习,11月调抗大校部任秘书。1939年3月入马列学院学习,7月调回抗大任教员,后随抗大总校到敌后根据地。1942年调入八路军总部情报处派到敌占区工作。1946年调回晋冀鲁豫军区,先后在司令部制图科、情报处及中央局城工部工作。1949年春调铁道部门工作,历任铁道部政治部组织部科长、部员,上海铁路局南京地区党委副书记、南京铁路分局副局长,南京铁路运输学校校长,南京铁路分局政治处副主任、纪律检查委员会书记等职。1964年调铁道科学研究院曾任政治部宣传部部长、机车车辆研究所党总支书记、院政治部干部部长、铁科院老战士协会副理事长兼秘书长等职。1983年离休。现享受按正省(部)长级标准报销医疗费待遇。

王伯彦同志在革命战争年代,出色完成了党交给的任务,为革命战争的胜利作出了贡献。解放后,几十年来从事党的政治工作,认真贯彻执行党的方针政策,密切联系群众,为党的事业贡献了自己的力量。

1949年王伯彦在铁道部工作时的照片

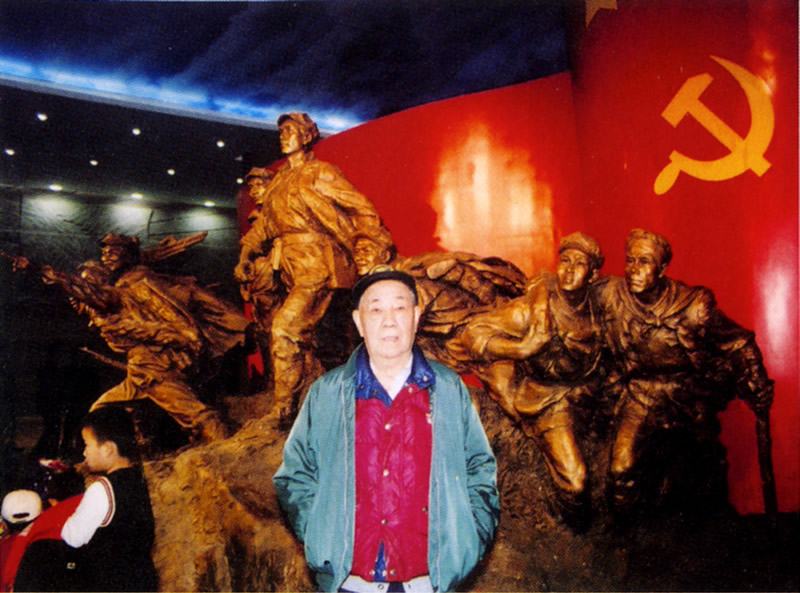

1999年王伯彦同志离休后在家休养