院内新闻

发布时间:2025-09-09 阅读次数:277

发布时间:2025-09-09 阅读次数:277

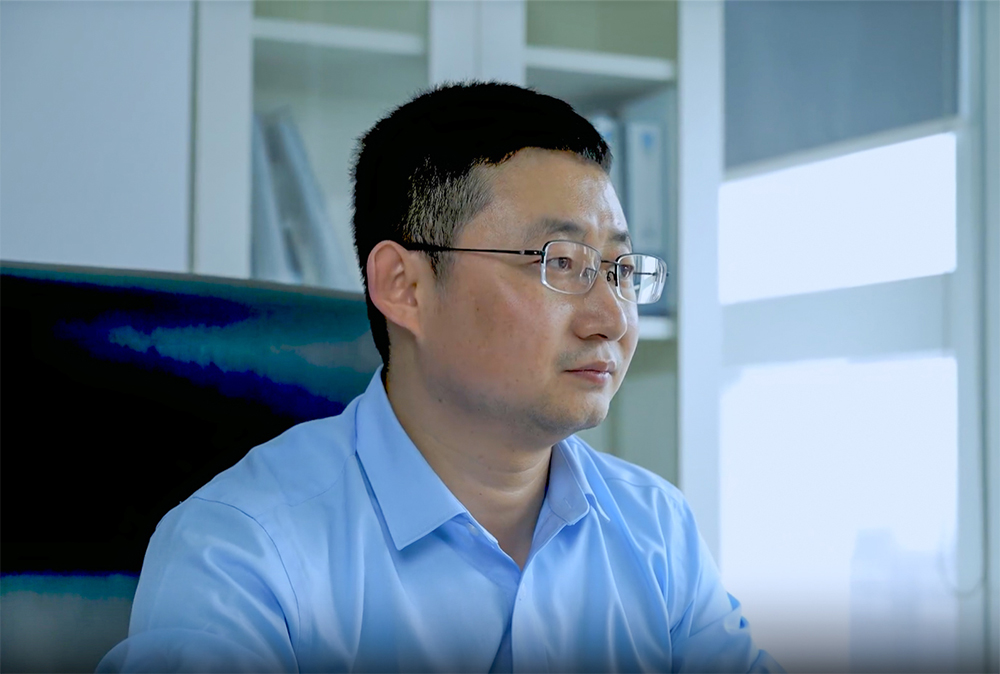

我是党员丨闫晓夏:让铁科技术在粤港澳大湾区发芽生花

闫晓夏,中共党员,铁科院集团公司深圳院轨道交通综合检测事业部负责人、党支部书记。主要从事轨道交通基础设施检测监测技术研究、工务工程健康状态评价等工作。先后主持/参与国家级、省部级及铁科院院基金课题19项,荣获国铁集团直属机关优秀共产党员、全国铁路青年科技创新奖等荣誉。

因地制宜 破解城轨难题

2021年,闫晓夏接过深圳院新成立的轨道交通综合检测事业部副总经理的重担。“当时心里没底也有底!”他回忆着当时的情景淡然一笑。心里没底,是因为轨道交通综合检测对他而言是个全新的领域;心里有底,作为一个拥有11年党龄的老党员,“啃硬骨头”的劲头从未消减,同时也得益于自2014年入职以来多年深耕桥梁检测领域,练就了一身过硬本领。

知己知彼方能百战不殆。

如何更好服务于粤港澳大湾区轨道交通建设运营,闫晓夏带领团队开始了深入调研,相继走访广州、深圳、香港、佛山等地的轨道交通运营企业及线路。为了获取第一手数据,在闷热的隧道内,跟随巡检工的脚步排查现场病害;为了验证病害整治效果,在台风暴雨中,守在现场观察列车通过时测量仪器的反馈。

通过对重点线路典型病害进行梳理并开展专项整治,团队总结出大湾区轨道交通“速度慢、运量大、受周边施工影响大、线路曲线多”等特点,针对性提出“装备+技术+系统平台”的服务模式。闫晓夏办公室的灯时常亮到很晚,同事们劝他歇一歇,他总说:“党员就要冲在前,早一天搞清楚,大湾区的轨道安全就增一分保障。”

拥有高精度里程信息的轨道检测数据是准确评估轨道几何状态的关键。为了获取精准的轨枕定位数据,闫晓夏带着团队在天窗期钻进隧道,背着沉重的仪器反复试验。岭南的深夜闷热潮湿,蝉鸣与隧道内的机械声交织,汗水顺着脸颊滴落在轨枕上,而他眼里却只有屏幕上跳动的数据。正是这样的坚持,闫晓夏带领团队成功研发出“基于图像的轨枕级定位方法”,将原来的米级定位精准到轨枕级。

钢轨波磨会导致轮轨间接触不良,可能引发轨道和机车车辆部件损伤,严重时危及行车安全。大湾区轨道交通运量大、线路曲线多、减振轨道多种多样,钢轨波磨问题尤为突出。针对这一行业难题,闫晓夏组织党员骨干成立攻关小组,提出“多源数据融合分析”的思路。持续收集加速度、轮轨、车内噪声等海量数据,在白天和黑夜的交替中反复调试算法。最终,成功研发出“基于多源数据融合的钢轨波磨识别方法”,有效提高钢轨波磨治理效率,让原本需要数天的排查工作缩短至几小时。

此外,团队还编制发布《深圳地铁线路养护维修标准》,为大湾区地铁养护提供“标尺”;构建城轨基础设施地面平台,实现检监测数据与养护数据的“智能融合”;研发的便携式添乘仪,能够快速识别波磨、侧磨等多种病害……“这些成果,是我们团队无数个天窗期的坚守,更是铁科人将‘一切为科研,科研为运输’服务大湾区的生动实践。”闫晓夏在磨练中成长。

稳扎稳打 实现服务与效能双提升

2023年,闫晓夏成为了深圳院轨检事业部的负责人。

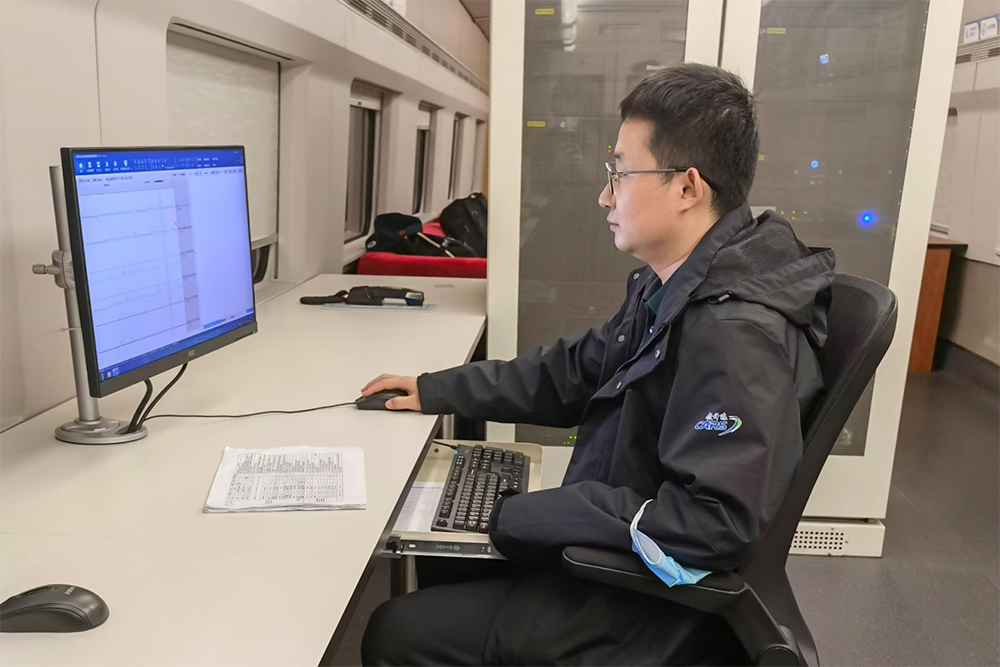

作为基础所与深圳院携手共建的重要平台,铁路基础设施检测广州基地是开展华南地区检测工作的核心阵地,为区域内铁路线路的安全稳定运行筑牢了坚实根基。依托这一基地,轨检事业部不仅肩负着铁路检测领域科研创新的重要使命,更承担起华南地区铁路基础设施月度检测的关键职责,成为保障区域铁路运输安全的“关键力量”。为高效推进检测工作,闫晓夏牵头完善“一车一班组+维修团队”的工作模式,将党员骨干分配到各班组担任组长,以党员责任心带动团队执行力。

广州基地承担数十万公里的年度检测任务,涵盖广州、南宁等铁路局管内线路,团队用“综合漏检率降至0.15%”诠释了党员的担当。

“凡事预则立。华南地区高温、强降雨天气频繁,对铁路基础设施影响显著,我们要全面掌握强降雨对铁路工务基础设施服役状态的影响。”闫晓夏带领团队走进甬广高速、广深港高速、杭深铁路、广清城际等10余条线路,顶高温战暴雨,24小时关注气象预警,实时分析数据,跟踪线路变化。

实验室分析、与设备管理单位研讨、利用天窗实地验证……一摞摞车票,见证了他长达半年往返于实验室与现场的奋斗轨迹。根据10余条线路上千公里的检测数据,闫晓夏带领团队编制了穗深城际、广惠城际等多条线路的专项分析报告,为设备维护单位提供更加精准的病害预警和维修建议。

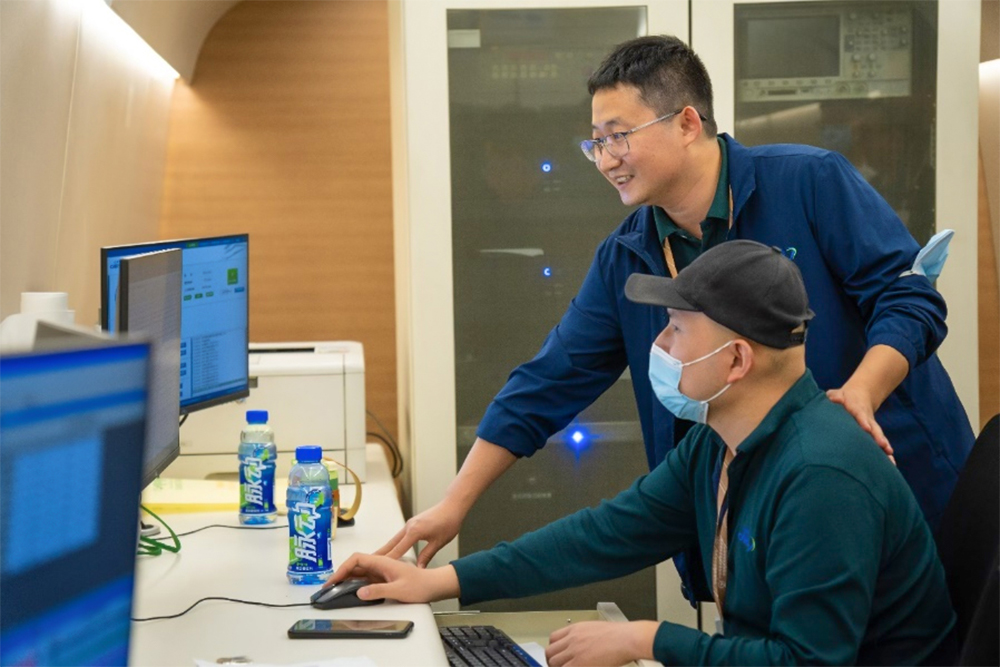

2024年6月,铁科院集团公司华南代表处迁址广州。为了做好选址调研和场址建设工作,他带领团队协调施工、采购设备、布置办公区,确保迁址各项工作高效推进。依托华南代表处平台,闫晓夏积极推动科研合作与技术服务。他带着党员团队走访广州地铁、港铁公司等企业,分享科研成果,倾听需求,助力广州地铁18、22号市域快线和10、11、13号线轨道检测服务项目成功签约,与合作单位共同申报并获批2项省部级科研课题,实现了服务水平和业务能力的双提升。

“三人行必有我师,我们要注重倾听一线声音,加强行业交流。”闫晓夏充分利用平台优势,协助检测中心和基础所成功举办华南地区铁路基础设施检测交流会和铁路工务基础设施检测监测技术论坛,邀请行业专家、一线职工共同探讨技术难题。“党员就要肩负起‘服务行业、带动发展’的责任,要做‘粘合剂’,把大家聚在一起解决问题。”这些活动的举办,有效推动了检测技术创新、规范完善和行业服务质量的提升。

党建赋能 筑牢发展堡垒

作为轨检事业部党支部书记,闫晓夏始终认为:“党建是根,业务是枝,根深才能枝繁叶茂。”他坚持将党建与业务深度融合,让党支部成为推动发展的“红色引擎”。

为了实现“党建促业务,业务验党建”的良性循环,他以“三会一课”为载体,在理论学习的同时引导党员围绕“科研如何服务大湾区轨道交通建设”“如何破解一线检测难题”等主题深入交流,始终把理论学习指导业务学习作为党员提升能力的重要途径。

结合铁路调图,组织党员骨干分析检测交路存在的问题,优化广州基地检测交路,工作强度降低带动效率提升,大家的工作积极性明显提高。

他鼓励博士党员带头,依托高校和尖端科技企业,与西南交通大学、南京航空航天大学等高校及铁科院集团公司各所建立广泛交流合作。党员们主动对接合作单位,带着问题去学习、带着需求去攻关。近年来,轨检事业部累计承担深圳市以及铁科院基金重点课题等10余项,申请发明专利3项,编制企业标准1部。

闫晓夏不仅常说“要主动倾听职工心声,把组织的温暖送到每个人心里”,更用一件件实事让这句话落地有声。他每周都会抽时间与一线职工谈心,了解大家的思想动态、工作进展和遇到的难题。有检测人员反映天窗期工作强度大、检测交路时间长,支部立刻协调调整交路时长,优化检测路线;有年轻职工提出科研经验不足,他组织党员骨干开展“一对一”帮扶……这些举措让职工真切感受到了党组织的温暖,团队凝聚力显著增强。

从桥梁检测到轨道交通创新,从科研攻关到技术服务,从支部建设到团队凝聚,闫晓夏始终以党员的标准严格要求自己。他常说:“能够投身粤港澳大湾区建设,为国家战略落地贡献一份力量,是一名党员的责任,更是荣耀。我将继续扎根一线,紧盯技术前沿,团结带动更多同志攻坚克难,为更多铁科成果能在这片热土上开花结果而不懈奋斗。”